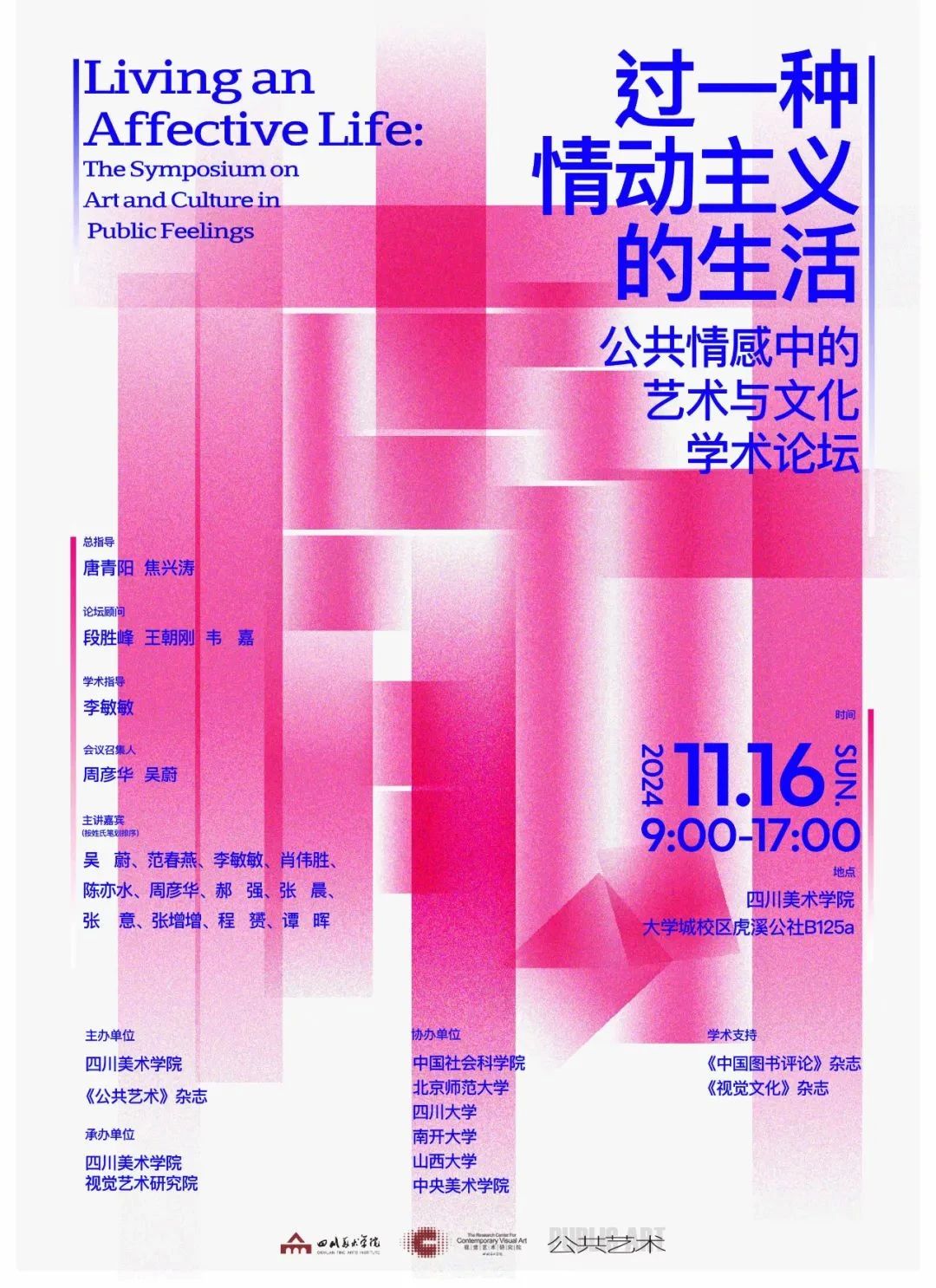

2024年11月16日,“过一种情动主义的生活——公共情感中的艺术与文化”学术论坛,在(中国)有限责任韦德网站视觉艺术研究院举行。此次论坛由(中国)有限责任韦德网站、《公共艺术》杂志主办,中国社会科学院、北京师范大学、四川大学、南开大学、山西大学、中央美术学院协办,(中国)有限责任韦德网站视觉艺术研究院承办。

此次论坛汇聚了来自全国各地的专家学者,共同探讨了艺术与文化在公共情感领域中的角色和影响,以及情感在当代社会中的重要性和表现形式。论坛由(中国)有限责任韦德网站周彦华教授主持。围绕情感与社会互动、公共情感的生成与传播、情动主义的日常实践、情感的跨文化表达等议题,与会嘉宾们从哲学与美学、艺术创作、文化实践、媒介研究、社会参与、艺术疗愈等角度,探讨艺术如何激发、引导和影响公共情感,并为文化和公共生活注入新的活力。

“过一种情动主义的生活”学术论坛嘉宾合影

论坛回顾

(中国)有限责任韦德网站院长焦兴涛教授为论坛作开幕致辞

(中国)有限责任韦德网站院长焦兴涛教授通过视频为论坛作开幕致辞。他指出,公共情感作为当代社会的重要议题,关注的是将私密的个体经验转化为公众共鸣,影响集体生活方式和社会认知。(中国)有限责任韦德网站通过其八十余年的校史,致力于培养具有人文情怀、社会责任和艺术精神的艺术行动者,而不仅仅是艺术家。他进一步强调了艺术教育、艺术参与和艺术疗愈在培养社会责任感和情感共鸣中的重要性,探讨了艺术作为情感传播媒介的角色,以及在全球化与数字化背景下,如何通过艺术有效沟通情感和传递价值。艺术不仅是个人表达,也是集体心声的体现,能够激发公共情感和社区凝聚力。希望通过艺术和文化的实践,能够让情感不再只是私密的心灵体验,而是成为沟通人与人之间、社区与社会之间的重要纽带。

本次学术论坛分为4场专题讨论,共邀请12位专家学者进行了精彩的主题报告分享及评议,现整理主要内容如下。

第1场

主持人:李敏敏

评议人:周彦华

吴蔚

《公共艺术》杂志副主编

上海书画出版社副编审

公共艺术的情动叙事:基于《公共艺术》杂志的编辑策划与理论探索

《公共艺术》杂志副主编吴蔚基于期刊的编辑策划理念与实践,提出了情动转向与公共艺术交织的发展趋势,并强调了情感流动性与强度在公共艺术实践中的重要性。她提到,《公共艺术》杂志致力于推动公共艺术研究和实践的新视角,并分享了期刊内容策划的多元化和跨学科发展,以及如何通过公共艺术连接个体情感和集体记忆,关注人与地方的情感互动。她进而提出了在中国语境下情动理论的在地化应用问题,以及公共艺术实践面临的挑战,如理论与实践的脱节、受众主体认识不足、文化差异适配性、持续性和反馈机制的建立等问题,旨在激发更多关于公共艺术和情动理论的深入研究和讨论。

谭晖

(中国)有限责任韦德网站建筑与环境艺术学院教授、硕士生导师

(中国)有限责任韦德网站艺术疗愈与康复设计研究中心负责人

身体、认知及环境:艺术疗愈及其共振

谭晖教授介绍了其团队自2018年以来在艺术疗愈领域的研究和实践,强调了艺术疗愈作为一种非语言的疗愈形式,与医学量表和手法相结合,旨在通过创造性表达根治心理障碍。她详细阐述了艺术疗愈的三个步骤:共情、共振和成就感,通过行为互动而非语言沟通来实现患者的心理舒缓和情绪稳定。谭教授的团队在医院和社区中实施艺术疗愈项目,通过环境改造、AI辅助创作和个体化的艺术活动,促进了患者的康复过程,并探索了艺术疗愈在脑部改善方面的潜在机制。其目标是让艺术疗愈成为公认的治疗手段,减少病耻感,并帮助患者通过艺术创作找到自我价值和社会归属感。谭教授还透露了未来的计划,包括与医科大学合作进行机制研究,以及开发虚拟疗愈系统,以便更广泛地推广艺术疗愈的理念和实践。最后,她强调了艺术疗愈在促进社会接纳和理解方面的重要性,呼吁更多人关注和支持这一领域。

张晨

中央美术学院人文学院副教授、硕士生导师

“情动的艺术史”

张晨教授从艺术史的角度,区分了情感史和情动的艺术史,强调后者关注情感力量如何影响艺术史的传统写作范式。他通过分析2020年维也纳艺术史博物馆和荷兰阿姆斯特丹国立美术馆合办的巴洛克艺术展览,特别是卡拉瓦乔和贝尼尼的作品,展示了情动如何在艺术作品中被表现和释放。接着深入讨论了卡拉瓦乔的《美杜莎》及其与艺术家自画像的联系,以及这件作品如何帮助卡拉瓦乔在艺术史上确立地位。他还提到了迈克尔·弗雷德的研究,通过对比卡拉瓦乔的《美杜莎》和其他作品,揭示了艺术史中情感和身体姿态的固定图式。张晨教授认为,艺术史可以通过情感的力量和身体姿态重新连接,形成一种新的面貌。他强调,无论是卡拉瓦乔还是培根,都在情动的视域下描绘出了感觉的相似性,展示了艺术如何作为一种感觉创造和情感表达的力量。

第2场

主持人:范春燕

评议人:张晨

程赟

(中国)有限责任韦德网站创作科研处助理研究员

“行为表演艺术”及其意义发生机制的现象学探析

程贇分享了他对行为表演艺术的见解,强调行为表演不仅仅是表演,而是演员和观众共同参与的具身事件。他区分了行为表演与传统表演的不同,指出行为表演强调的是身体性、自治性和事件性,以及观众的参与和情感反应。程贇认为,行为表演的意义不依赖于文本,而是在演员和观众的互动中产生。这种互动创造了一个情感气氛空间,使观众的体验成为一种居间体验,处于直观和联想意义之间,从而构成了行为表演艺术独特的意义发生机制,即“具身共在—居间体验—情感空间—具身共演”机制,而居间体验是该机制的枢机。

张意

四川大学文学与新闻学院教授

现场艺术中多重生命时间的共在和情感对语

张意教授探讨了现场艺术的概念及其与行为表演艺术的联系,通过分析自2007年起在成都举办的UP-ON向上国际现场艺术节,揭示了现场艺术的两个源头:行动表演和现场表演。她强调现场艺术的情境性和场域性,以及即兴和偶发性,这些都与现象学和情动主义的讨论紧密相关。张意教授通过分析具体的作品案例,展示了现场艺术如何通过身体和物的互动产生强烈的情感共鸣和事件性,以及如何挑战传统叙事和文化消费。她提出,现场艺术作为一种前卫艺术形式,不仅在艺术体制内展开对话与重构,而且与公共性紧密相连,为观众提供了一种解放的体验,使得身体和感知得以在艺术与日常生活之间重新探索和连接。

肖伟胜

四川大学文学与新闻学院教授、博士生导师

奥地利克拉根福大学客座教授

杜尚艺术的审美现代性及其审美政治学

肖伟胜教授分享了他对美学范式转化的看法,强调了从德国古典哲学的普遍性美的概念到布尔迪厄的社会阶层审美差异的转变。他提出现代艺术的两条路径是身体行为表演和观念艺术,这两条路径都与意义的生发阶段有关。他进一步讨论了杜尚对艺术的影响,尤其是杜尚的情欲主题作品,认为杜尚通过其“现成品”和行为挑战了传统的艺术观念,将艺术从再现现实的束缚中解放出来。杜尚的艺术实践不仅是对艺术价值的重构,也是对生活艺术化的一种探索,他将审美标准置于欲望之上,提出了一种新的生活方式。肖伟胜教授的发言强调了情动、欲望和身体行为在现代艺术和美学中的核心地位。美学和伦理学是相互关联的,美学不仅仅是视觉和思考的问题,而是应该转化为身体行为和生活方式的一部分。

第3场

主持人:吴蔚

评议人:肖伟胜

范春燕

中国社会科学院哲学研究所副研究员、硕士生导师

对“情动”后人类路向的再思考

范春燕研究员的发言提供了一个哲学视角下的情动理论的深入分析和批判性思考。她探讨了德勒兹的情动理论及其后人类路向的发展,并强调后人类路向对其他路向的影响,指出情动理论从强调身体的情动转向物质的情动,涉及新物质主义和后人类主义的探讨。范教授回顾了德勒兹对情动的定义,以及其与斯宾诺莎、康德和伯格森的关系,指出德勒兹的理论为情动提供了一个非主体、非表象的理论位置,强调情感发动与身体行动力量的联系。她还探讨了情动理论的后人类意涵,提到了马苏米对情动的“前个体”强度的定义、简·本内特对情动的非个体化理解,以及哈维的“物导向本体论”(OOO)。她指出后人类主义路径中的一些悖论,并提出了对人类主体的新理解的呼唤。最后,她提出了情动3.0版本的可能性,探讨了后人类中心主义和巴迪欧事件哲学对情动理论的潜在贡献,以及如何在哲学上整合抽象性和感觉形象的超越再现方式。

郝强

山西大学新闻学院讲师、硕士生导师

从公共领域到公共情感: 数字时代公共生活的情感转向

郝强的发言涵盖了情感公众的形成、情感档案的概念,以及技术进步如何塑造公共情感的未来。他探讨了今天的情感转向的演变,以及情感过溢与情感匮乏并存的现象;分析了公共领域理论的发展,从哈贝马斯、阿伦特到桑内特,讨论了情感在公共领域中的作用,并提出了情感公众的概念。进而探讨技术进步对公共情感的影响,包括情感计算和社交媒体对情感反应的塑造作用,以及这些技术如何导致情感反应的同质化和浅层化。他强调了在数字时代,公共空间应包含情感和亲密性,以及对反思性情感的需求,这种情感不仅仅是即时的,而是包含更多元化的理性分析。

陈亦水

北京师范大学艺术与传媒学院副教授

重塑身体的权利:VR艺术装置的情动炼金术与文化记忆合成

陈亦水教授探讨了情动理论在电影研究中的应用及其引发的理论焦虑、媒介技术焦虑。她提出,情动理论提供了一种新的视角,使得电影研究可以朝向电影情动、情动经济的文化路径、方法论路径等方向发展。特别是在后电影时代,人与技术之间的关系受到更多关注。她援引马苏米的观点,探讨了虚拟现实技术如何影响个体的感知和身体经验,以及如何通过技术媒介完成个体化。通过讨论情动身体的“虚拟性”、VR装置艺术的“沉浸感”、赛博文化图底关系的“交互性”,陈亦水教授提出,VR装置艺术作为一种情动炼金术,能够发挥个体突破现实象征体系的潜能,重新关照虚拟现实技术,发掘前个体的现实在现实当中的残留物,从而获得重塑身体的权利。结合本次论坛的主题,她认为尝试过一种情动主义的生活,是通过情动理论和技术实践来探索个体化过程和前个体现实的一种方式。

第4场

主持人:郝强

评议人:陈亦水

李敏敏

(中国)有限责任韦德网站视觉艺术研究院院长 教授、博士生导师

从屏幕到身体再返回屏幕:数字世界的共情观察

李敏敏教授探讨了数字世界的快速发展如何影响个体情感体验,并将情感视为技术进步和社会变迁的反映。她提出,在数字时代背景下,情感不仅被技术条件重新构建和表达,还与政治、经济紧密相连,背后蕴含着深层的文化逻辑。她强调了情感在文化实践中的传播作用,并邀请与会者共同探讨数字世界中情感如何成为集体生命经验的一部分。

张增增

艺术家

(中国)有限责任韦德网站雕塑系跨媒介工作室

隐技显情

艺术家张增增介绍了他的艺术创作历程,从传统雕塑到跨媒介雕塑的转变,强调艺术创作应源于情感,探索材料和技术的可能性。他的作品涉及日常材料如肥皂泡、虚拟影像、AR技术、脑电波雕塑等,探讨物质、记忆、梦想、时间流逝和生命短暂等主题,同时关注社会现象和个人在社会中的角色,通过跨领域、跨媒介的合作,展现了跨媒介雕塑的多样性和情感深度,以及艺术与日常生活的紧密联系。

周彦华

(中国)有限责任韦德网站视觉艺术研究院教授 兼任美国亚利桑那大学东亚系教授

行走在可感的基础设施上: 以实验民族志教学“行动中的田野”为例

周彦华教授结合其实验民族志教学项目,探讨了基础设施作为社会技术集合如何唤起人类多重具身化的感受,并重塑感官方式或感官经验。她以重庆的桥梁和中国基建的快速发展为例,展示了基础设施建设的成就与复杂情感,如成就感和失落感,并讨论了这些感受如何通过感官方式被重塑。她强调,基础设施不仅关乎物质世界,还通过身体间的强度运动塑造人和非人对物质世界的感知方式。她的研究项目“行动中的田野”倡导用身体做研究,将身体作为研究媒介,探讨身体与空间、地方、场所的关系,并在实践中创造研究本身。通过实地考察重庆与贵州羊磴镇之间的高速公路及其设施,周彦华教授及其学生通过田野调查切身感受到基础设施对当地居民生活方式的影响,并发现这些基础设施已成为人们共同地方感知的一部分,将天空的自由带回了人们热爱的大地。

论坛现场

在本次学术论坛中,除了各位嘉宾的精彩发言,周彦华教授、张晨教授、肖伟胜教授、陈亦水教授还担任了各场讨论的评议人。他们不仅对发言内容进行了深刻的分析和精准的点评,还提出了许多富有洞见的问题和建议,使得讨论更加深入和全面。这些专业点评和建设性反馈,也为在场的每一位听众提供了更多的思考角度,亦使整个论坛的学术交流更加活跃、富有成效。

情感的流动性及其在不同社会结构和文化背景下的表现形式,为理解当代社会的复杂性提供了重要的理论依据。通过本次论坛的深入讨论与评议,我们愈加确信,公共情感的研究不仅能够深化我们对人类行为的理解,还能够为当代社会问题的解决策略提供新的视角和方法。我们期待这些讨论能够激发更多的学术研究与公共艺术实践,推动情感研究在更广泛领域的应用与发展。

转发自公众号《公共艺术杂志》

视觉统筹 王立东 林洁

审 校 赵园园

审 定 李敏敏