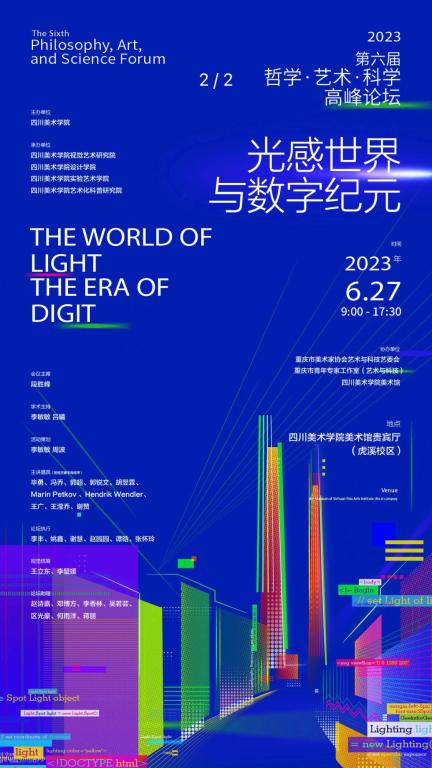

2023第六届哲学·艺术·科学高峰论坛

「光感世界与数字纪元」

【主办单位】:(中国)有限责任韦德网站

【承办单位】:(中国)有限责任韦德网站视觉艺术研究院、(中国)有限责任韦德网站设计学院、(中国)有限责任韦德网站实验艺术学院、(中国)有限责任韦德网站艺术化科普研究院

【协办单位】:重庆市美术家协会艺术与科技艺委会、重庆市青年专家工作室(艺术与科技)、(中国)有限责任韦德网站美术馆

【媒体支持】:当代美术家、MANA全球新媒体艺术平台、雅昌艺术网、艺术人人网

【会议主席】:段胜峰

【学术主持】: 李敏敏吕曦

【活动策划】:李敏敏周波

【论坛执行】:李丰、姚鑫、谢慧、赵园园、谭晗、张怀玲

【视觉统筹】:王立东、李璧媛

【论坛助理】:赵诗嘉、邓博方、李香林、吴若芸、区光豪、蒋丽、何雨洋

01—前言| 光感世界与数字纪元

光自创生万物,数有衍生变化。 “光”承载了人类文明的映迹:混沌初期,光是火篝之外的工具开化;工业革命,光是时代的能源动力;当代城市,光是文化传播的公共媒介。“光”作为一种既可感,又可虚拟、可数字的介质,演绎了每个时代的文化特征,链接起暗与明、正与负、时间与空间、艺术与科技,牟定了现代生活的格局,促进了艺术样貌的更新,扩展了设计边界的外延,丰富了城市文化的形态。 伴随着媒介化社会的深入,正在从互联网Web2.0衍变到互联网Web3.0时代,迎来了以智慧社会、虚拟经济、数字城市、去中心化为标志的数字新纪元。在数字浪潮中,在光的“狂想曲”中,如何理解今日光感世界,如何看待光影艺术与数字文化、数字生产与技术秩序、技术陷阱与可持续发展等问题,将是本次论坛重点的探讨话题。 本次论坛将延续历届“哲学·艺术·科学论坛”开放的学术态度,聚焦“光感世界与数字纪元”的主题,以光为媒、以技启思、以艺言道,展开一场跨学科、多维度的学术对话。

02—嘉宾与演讲介绍

上午场

胡翌霖 / 清华大学 副教授

演讲主题:《从机械复制时代到数字纪元——论元宇宙中人人都是艺术家》

内容简介:“人人都是艺术家”与其说是一种理想的宣言,不如说是一种对事实的揭示。艺术无非是一种认识世界并以自己的方式改造世界的行动,在这个意义上一切行动都发端于艺术。人首先是一个艺术家,其次才可能成为一个生产者,一个农民、工人或公司职员。但是人作为艺术家的面相长期以来都处于遮蔽状态,特别是工业时代或者说机械复制时代,复制而非创作成为整个社会的主题,在工业社会中,每个人都被看作一个旨在生产复制品的可更换耗材,创作活动被边缘化了,成为小众的、罕见的事物,因此艺术一词直到19世纪才与技术严格区分开来。然而在正在到来的数字纪元,“机械复制”或者说工业化生产不再成为数字社会的主旋律,创作与分享有希望重新成为最显明的事业。当人们把追逐的目光从生产能力(资本、金钱)转回到每个人的自我实现,艺术家有望取代劳动者或消费者,成为元宇宙中每个人的共同身份。

郭锐文/ 独立艺术家

演讲主题:《算法炼金术》

内容简介:通过介绍一系列自己独立完成或参与的以数字生成艺术形式呈现的品牌合作项目——从品牌的视觉要素中提炼特征,并通过设计定制算法来重组并强化这些特征,最终以抽象但意会的方式将品牌的信息融入作品之中。数字生成艺术相较于其他艺术创作形式在技术上具有更贴近“底层”的切入视角。创作者不再拘泥于描绘视觉形态本身,而是归纳并操纵视觉表象背后的原理与逻辑。郭锐文会在演讲中分析自己的思考与创作流程,并实时演示若干项目的原型demo,以及深化为最终作品的过程。

冯乔/广州美术学院视觉艺术设计学院副院长

演讲主题:《整合拓展--光影艺术课程的教学与实践》

内容简介:改革开放以来,广州美术学院设计学科即以“产学研一体化”的教学模式成为中国设计教育发展的排头兵,形成注重实践与产教结合的教学特色。光影艺术课程是广州美术学院数字媒体艺术专业本科和研究生共享的核心课程,包含了艺术、文化与技术等多重整合拓展训练,目的是全面激发与发掘学生创意能力,创造性地挖掘、利用一切手段实现创作意图。自2012年数字媒体艺术专业成立伊始,便积极链接国内外各类国际灯光节,将每年灯光节项目引入光影艺术课程教学中来,不断夯实产教融合的实践教学特色。近几年更是形成以社会竞赛为成果标准的教学模式,以更高要求催生学生努力向上的内在动力,同时鼓励把成果投放到各种竞赛平台进行横向比较,互相学习,交流互鉴,实现开拓视野,以赛促教的良好氛围,确保较高质量的教学产出。

Hendrik Wendler / 魏玛灯光节负责人

演讲主题:《灯光艺术与数字文化正在快速发展和蔓延。我们是否会成为发展的受害者?我们是否有方法去避免这种情况的发生?》

内容简介:参与灯光、投影和多媒体艺术,就会发现这个过程既美妙无穷但也困难重重。我们先看看积极的一面。技术与文化正在走向我们。光影技术在过去几年里发展十分迅猛。在过去,完成一个庞大的投影作品,如搭建一栋投影建筑常常成本昂贵且工程繁锁复杂。而现在,要完成同等耀眼的投影作品,我们可以轻易找到所需装置,在任何地方、任何时候都能找到需要的材料。人们向视频光影艺术展开怀抱,不论他们在何时何地,都有机会沉浸在这样美妙的文化氛围之中。总的来说,光影艺术节是最受大众欢迎的节日了,那么就有以下几个原因。这类节日的举办场所面向大众,且大部分的艺术节都是免门票的,因此光影媒体艺术可以面向所有人,没有年龄和地域阻碍。艺术节追求美,这切合了现代个人主义自拍文化,当然最重要的是,它要为人们所共享。光影视频艺术更像是一段王者归来的故事,他曾照亮人科动物前进的方向,帮助我们最终成功进化成人类。但是有光亮的地方就免不了有阴影。灯光和灯光艺术在蓬勃发展,但大部分活动并未经过深思熟虑的策划,亦或者它们的存在只是为了投资商牟取利益。因此,仓库式设计就随之产生了。货车、巴士奔走于各个城市,将大同小异的装饰装置投放在城市的各个角落。放映着梵高、霍克尼作品的沉浸式体验厅也随之出现在各座城市。除了为科技的闪耀而感叹,我们别无他获。艺术作品质量也在不断下降。那么,作为艺术家、艺术节的组织方和策划者,我们应该怎么做,才能让光影艺术良性发展,并重拾我们原有的艺术标准?

郭超/ 中国科学院自动化研究所 助理研究员

演讲主题:《平行艺术:智能时代下的人机协作艺术创作》

内容简介:在人工智能与元宇宙数字时代,随着ChatGPT、Midjourney等新兴技术的发展,AIGC辅助创作的艺术作品得以大量涌现,人机协作的艺术创作逐步成为可能。我们构建平行艺术理论体系与方法,通过人、数字人、机器人三种角色在Cyber-Physical-Social三元空间中的迭代优化,实现艺术创作中的人机协作与双向提升。机器将在人类艺术家的指导下掌握基本的创作技能,而人类艺术家将在机器的辅助下提高创作效率、扩展创作空间。我们进一步从绘画艺术出发,探讨如何基于多模态基础大模型、图像生成、笔触轨迹规划、区块链等人工智能技术赋能绘画创作过程,对艺术领域的AI辅助创作和人机协作进行探索。

下午场

毕勇/ 杭州中科极光科技有限公司 研究员

演讲主题:《三基色激光与城市亮化》

内容简介:阐述RGB三基色激光与激光显示技术原理、优势以及杭州中科极光公司相关产品在城市景观亮化以及夜游经济中的应用,突出展示三基色激光高亮度、广色域的优点对艺术效果完美的展现。

谢赞/ MANA(上海吗呐网络科技有限公司) 创始人

演讲主题:《应用新媒体艺术塑造未来光感世界》

内容简介:本次主题演讲将深入探讨新媒体艺术如何塑造未来光感世界,并展示其在创新与实践中所展现的无限潜力。将从以下几个方面展开讨论:行业案例分享:通过一系列引人注目的新媒体艺术案例,我们将展示这一领域如何为光感世界带来独特且震撼的视觉体验。科技与艺术的融合:探讨新媒体艺术如何与最前沿的科技相结合,例如人工智能创作、元宇宙等,以及这些技术如何在数字时代重塑我们对哲学、艺术与科学的认知。未来发展趋势与挑战:展望新媒体艺术的未来发展方向与所面临的挑战,为听众提供一个全面而深入的视角,以便更好地了解这一领域的发展态势。激发探索与创新的设计思维精神:希望通过本次演讲激发大家对未来光感世界的好奇心与探索精神,共同迈向这个充满创新与想象力的新时代。

Marin Petkov / MP Studio 创始人,中国·重庆首届国际光影艺术大赛金奖获得者

演讲主题:《用投影技术改变这个世界,这是一种艺术》

内容简介:视频投影技术就是将相似的物品转变成艺术品。他们娴熟地将这一技术展现在自己的作品中,为观众带来一场精彩绝伦的艺术体验。那么,他们是如何在建筑物和室内建筑上投影作品的呢?不同高度、不同纹理建筑物的表面又是怎样去呈现动态图形的呢?

王滢乔/美国加州大学伯克利分校、奥地利格拉茨歌剧院 研究员

演讲主题:《天工开物》-洞窟内外的文明

内容简介:作为世界上第一部关于农业、手工业生产的综合性著作,《天工开物》是一本极为特别的书。这本百科类著述,由明代杂家宋应星独立完成,分上中下三卷,十八章,约10万字,涉及30多个行业,记录分析了130余项生产技术的情况。按照历史记载,《天工开物》成书于明末,与它同时期的还有李时珍的《本草纲目》,徐光启的《农政全书》。与后两者不同,《天工开物》最初的声誉却来自于海外,尤其是受到日本和欧洲学术界的推崇,此书在全世界已有十多个版本发行,其中外国人的居多,这种现象在中国古代典籍的发行中甚为少见。《天工开物》主要集中在农业、工业与科技方面,是总结性典籍式著述。贯穿全书的还有另一条线索,即有关人类造物的记录和论述,也就是说,它浓缩了中国中古到近代时期可靠的物质文化的历史,是一部真正的“大历史”。《天工开物》最有贡献的仍然却是作者宋应星五次北上会试期间的实地考察,书中呈现了很多项当时的开创性记录。其卷上有《乃粒》《乃服》《彰施》《粹精》《作咸》《甘嗜》6章,卷中有《陶埏》《冶铸》《舟车》《锤锻》《燔石》《膏液》《杀青》7章;卷下有《五金》《佳兵》《丹青》《曲糵》《珠玉》5章;它们均属于技术科学之范畴,囊括了农业、手工业和工业生产的多种门类。最初的《天工开物》还另设有两卷:题为《观象》与《乐律》,共四章,在初版刊出之时被临时删去。《观象》和《乐律》的主要内容涉及天文历法与音律等,作者在序中作了解释,说“其道太精,自揣非容事,故临梓删去”,但大抵还是考虑到了全书体例的问题。那么,请允许我先拾遗这“其道太精,并非容事”的《乐律》,却将它作为洞窟文明开篇启示的第一主题吧!

王广/ 山东财经大学 教授

演讲主题:《“技近乎道”:论中国传统技术观的哲学根基》

内容简介:中国有像四大发明这样的“技术”,但有没有“科学”?就没第一个那么确信。中华民族在探索宇宙自然奥秘进程中,有着一个“道术”与“方术”、“目视”与“神遇”、“见闻之知”与“德性之知”分疏的自觉。从“神遇”和“德性之知”的视界出发,看到的宇宙自然“光景”不同,构建出一个奠基于整全圆融的“道术”之上传统技术观。这一技术观,可以为我们今天审视奠基于数字信息技术上光感世界提供重要借鉴。

内容编辑 谢慧

视觉统筹 王立东

审校 赵园园

审定 李敏敏